LA REPUBBLICA ROMANA, GOFFREDO MAMELI E LUIGI PIANCIANI

In occasione della ricorrenza del 170° anniversario della Repubblica Romana, lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 16, si terrà a Roma un incontro pubblico, nel Municipio Roma X, aula Massimo Di Somma.

Dopo il saluto del Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, ci sarà l’introduzione dell’assessore alla Cultura Silvana Denicolò, seguita dalle relazioni del Prof. Romano Ugolini, del Dottor Carlo Pagliucci e dell’Architetto Livio Toschi.

Questa la presentazione per il Convegno, a firma dell’Architetto Livio Toschi:

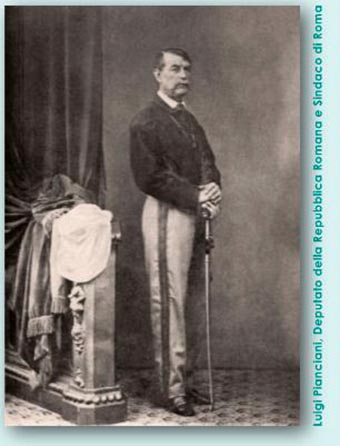

“Il conte Luigi Pianciani (Roma, 1810 - Spoleto, 1890) è ancora poco noto al grande pubblico. Figura di rilievo nella complessa vicenda della giovane capitale e personaggio scomodo in una società raramente capace di dare corpo agli ideali morali e politici del Risorgimento, il conte fu due volte a capo del Municipio, in situazioni difficilissime: dal 16 novembre 1872 al 26 luglio 1874 e dal 30 settembre 1881 al 18 maggio 1882. Nel giudicare l’opera di Pianciani non si può quindi prescindere dall’infelice contesto economico e politico in cui si svolse, ricordando i continui ostacoli posti sul suo cammino per fiaccarne la volontà e indebolirne il prestigio. In una situazione così critica, avendo contro moderati e conservatori, estremisti di Sinistra e clericali, attaccato da buona parte della stampa, spesso osteggiato dal governo e boicottato dai suoi stessi assessori, nessuno avrebbe saputo fare di più. E non fece comunque poco.

“Il conte Luigi Pianciani (Roma, 1810 - Spoleto, 1890) è ancora poco noto al grande pubblico. Figura di rilievo nella complessa vicenda della giovane capitale e personaggio scomodo in una società raramente capace di dare corpo agli ideali morali e politici del Risorgimento, il conte fu due volte a capo del Municipio, in situazioni difficilissime: dal 16 novembre 1872 al 26 luglio 1874 e dal 30 settembre 1881 al 18 maggio 1882. Nel giudicare l’opera di Pianciani non si può quindi prescindere dall’infelice contesto economico e politico in cui si svolse, ricordando i continui ostacoli posti sul suo cammino per fiaccarne la volontà e indebolirne il prestigio. In una situazione così critica, avendo contro moderati e conservatori, estremisti di Sinistra e clericali, attaccato da buona parte della stampa, spesso osteggiato dal governo e boicottato dai suoi stessi assessori, nessuno avrebbe saputo fare di più. E non fece comunque poco.

Nell’intensificare l’attività pubblica ebbe sempre presente che «in qualunque società bene ordinata l’interesse dei privati deve cedere in contrasto dell’interesse generale». Con lui l’attività edilizia uscì dal ristretto giro di politici e affaristi per venire sottoposta al più ampio giudizio popolare, al «sovrano verdetto della pubblica opinione». E ammoniva: «Fate, ma che tutti vedano quello che fate, che tutti sappiano perché fate. Una pubblica amministrazione deve essere una casa di vetro, nella quale ciascuno possa vedere». Con coerenza il sindaco fece porre in Campidoglio un registro per raccogliere i reclami dei cittadini e avviò la rassegna della stampa per essere sempre informato di tutto e prendere i necessari provvedimenti.

L’accanimento con cui il conte fu avversato ci conferma quanto il suo programma avesse colto nel segno: Pianciani cadde per i troppi interessi costituiti che aveva voluto colpire, rivelandosi un elemento scomodo anche per i compagni di partito. «Fu quando si ordinava l’amministrazione, quando si ponevano in chiaro i disordini e si reprimevano gli abusi senza eccezioni di persone, quando si vincevano i monopoli a carico della popolazione, si accrescevano i redditi del Comune e si dichiarava di voler far cessare lo sperpero del pubblico denaro, che si formò la coalizione contro l’amministrazione che ebbi l’onore di dirigere. Sotto qual bandiera poco importa: le bandiere servono pur troppo spesso a coprire mercanzia di contrabbando».

Il conte sollevò grandi entusiasmi e pesanti critiche tra i contemporanei. Ma proprio un suo avversario politico, il ministro della Destra e assessore capitolino Gaspare Finali, comprese bene il valore di Pianciani, definendolo «il solo sindaco che abbia avuto un giusto concetto della grandezza futura di Roma». Lo stesso Vittorio Emanuele II, nonostante i trascorsi repubblicani del conte, dimostrò di apprezzarne le qualità e dopo le dimissioni di Pianciani – nel 1874 – gli scrisse parole di stima tali da commuovere il grande patriota.

L’on. Lorenzo Franceschini poté affermare che Pianciani «non cercò mai alcun compenso pei lunghi ed onorati servigi resi nella sua splendida carriera militare e politica, lieto d’aver adempiuto, lealmente e con il più raro disinteresse, i doveri di buon cittadino, d’intemerato patriota, lieto delle benedizioni del popolo e della stima e dell’affetto dei suoi amici». Sul modesto monumento eretto al conte in Spoleto colpisce soprattutto l’iscrizione: «Nacque ricco di censo. Per la Patria morì povero». Un bellissimo epitaffio per chi, dilapidato in esilio un ricco patrimonio per soccorrere i compatrioti più indigenti, seppe poi mantenere le mani pulite pur ricoprendo a lungo importanti cariche pubbliche.

Al nome di Ernesto Nathan si è voluto costantemente legare il più remoto periodo di lotte e di conquiste democratiche in Roma capitale, dimenticando che già molti lustri prima del “blocco popolare” proprio Pianciani aveva lanciato la sua solitaria e coraggiosa sfida contro i monopoli del potere. Libertà e giustizia erano il suo ideale politico, istruzione e lavoro quello sociale, operosità e organizzazione quello amministrativo, case economiche per il popolo e servizi efficienti per la città, da espandere secondo il piano regolatore, quello edilizio; ideali da concretizzare con l’aiuto di uomini capaci e leali, senza pregiudizio di partito o di fede. E in un clima di piena trasparenza tutti avrebbero dovuto contribuire al progresso della società, godendo dei conseguenti benefici.

Questi due personaggi, pur così diversi di origine e di formazione, di carattere e di modi, condividevano l’incrollabile fiducia in una Terza Roma laica e progressista. Il conte lottò contro consolidati privilegi e potenti privilegiati per avviare la giovane capitale sulla strada delle riforme, non cogliendo che modesti ed effimeri frutti. Pianciani voleva dar vita a una democrazia pressoché diretta, rafforzando il rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Suo interlocutore preferito, quindi, anche a costo di scavalcare le istituzioni, fu sempre il popolo: un popolo oppresso dalla miseria e dall’ignoranza, spogliato persino del diritto di voto. Un popolo che forse non comprese appieno la battaglia del conte democratico, ma seppe in più occasioni testimoniargli la sua stima, la sua riconoscenza. Disse di lui il commissario regio Camillo Finocchiaro Aprile: «Ebbe vivente, e conserva scomparso, l’affetto del popolo: la migliore e più alta ricompensa di chi ha la responsabilità della pubblica amministrazione».